廃リチウムイオン電池の回収に向け議論がスタート

令和7年7月30日に、経済産業省と環境省合同のリチウム畜電池使用製品の回収・リサイクルに向けたワーキンググループがスタートしました。(正式名称は、中央環境審議会循環型社会部会小型家電リサイクル小委員会リチウム蓄電池使用製品の回収・リサイクルワーキンググループ)

今回はワーキンググループの内容をYoutubeのライブ配信で視聴しましたので、現在社会問題となっているリチウムイオン電池の動向について解説したいと思います。

| 改正資源法では、成長志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめを踏まえ、①再生資源の利用義務化、②環境配慮設計の促進、③GX(グリーントランスフォーメーション)に必要な原材料等の再資源化の促進、④CEコマースの促進という4つの制度的枠組みを措置した。本小委員会では、制度の実効性確保と事業者の予見可能性向上の観点から、上記4つの点について御議論いただきたい。 【出典】2025年7月 指定再資源化製品ワーキンググループリチウム蓄電池使用製品の回収・リサイクルワーキンググループ事務局資料 |

議論するポイントは以下のような内容です。

| ①再生資源の利用義務化について 対象事業者が再生材利用計画を適切に策定するためには、十分な準備期間の確保が必要なうえ、再生材市場全体への影響も大きいことから、どの資源・製品を対象とし、対象事業者にどのような計画策定・報告を求めるかについてご議論いただきたい ✓ 対象資源(脱炭素化再生資源)・対象製品(指定脱炭素化再生資源利用促進製品) ✓ 計画・定期報告の項目 等 ②環境配慮設計の促進、④CEコマースの促進について 制度の対象製品(衣料品等)についてご議論いただきたい ✓ 対象製品(指定省資源化製品・指定再利用促進製品) 等 ③GXに必要な原材料等の再資源化の促進について 小型バッテリーの発火事故増加により回収促進が喫緊の課題。 資源循環と安全性の両立を図るため、発火リスクの高い製品(指定再資源化製品)を新たに指定することについてご議論いただきたい ✓ 対象製品(指定再資源化製品) 等 |

このうち、今回は「③GXに必要な原材料等の再資源化の促進について」を議論の中心としています。

それでは、環境省の現行制度の内容を確認していきます。

現制度では、小型リチウム蓄電池やその使用製品のメーカー等に、リチウム蓄電池の回収・再資源化を義務付けていますが、次の点から回収率が低くなっています。

①回収再資源化の実施状況をモニタリングする仕組みとなっていない

②回収スキームが構築しにくい(広域回収には個別の自治体許可が必要)

③リチウム蓄電池を取り外せない一体型製品の増加(一体型は義務対象外)

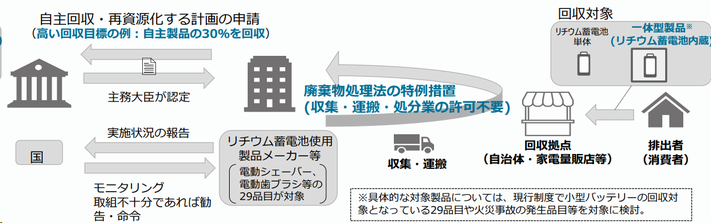

よって、回収対象製品を明確にするとともに、高い回収目標を掲げたメーカー等には認定を与え、廃棄物処理法の特例措置により業の許可を不要とするなど下図のようなスキームが検討されています。

現状の小型家電リサイクル法は、規制的な法律ではないため、広域認定などの特例措置は明記されていません。また、回収にも強制力があまりなく、自治体に回収ボックスを設けて制度の促進を図る法律となっています。私が公務員時代に小型家電リサイクル法の担当をしていた時は、各市町に携帯電話の回収ボックスを設置して小型家電のリサイクルをしているか確認をしていました。それだけでは回収率が上がらないのも納得です。

よって、高い回収率を目標としているメーカーに対してリチウムイオン電池等の回収の障壁となっている許可制度の壁を取り払うことは、リチウムイオン電池等の回収率を上げるいい施策だと思います。

環境省の発表後に今回のワーキンググループでは、リチウムイオン電池などの蓄電池を使用した製品のメーカーや回収を行っている業界団体による現状の発表がありました。

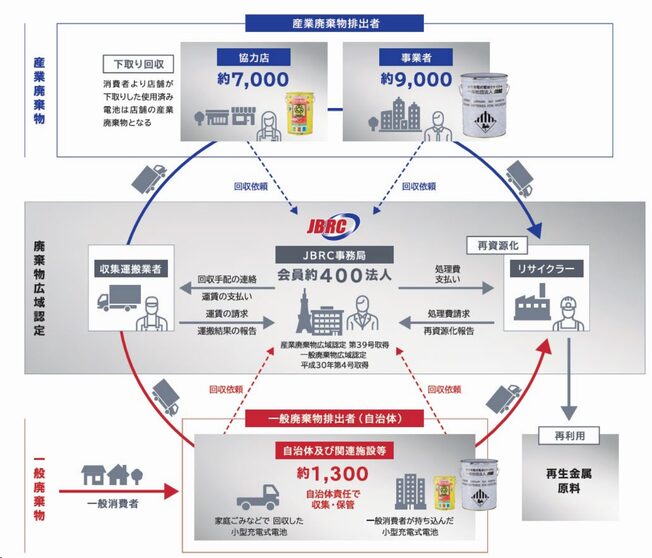

まずは、現行のリチウムイオン電池等の小型家電のリサイクルスキームの説明がありました。現行のリチウムイオン電池などの蓄電池の回収スキームは、下図に示すとおり密閉型蓄電池等のメーカー等が設立した「一般社団法人JBRC」が、電気店等の協力店や自治体を回収拠点に、会員企業の密閉型蓄電池の回収・資源化を行っています。

JBRCは廃棄物処理法における産業廃棄物及び一般廃棄物の広域認定を取得しており、廃棄物の分類に関係なく幅広く受け入れることが可能です。なお、モバイルバッテリーの回収は2017年から開始しているとのことでした。

次に一般社団法人日本電機工業会からリチウムイオン電池等が使用されている製品の密閉蓄電池について説明がありました。その説明の中で、現状、リチウムイオン電池などの回収を阻む原因となっているのが、製品の構造における問題です。

分別回収にあたり、電池を容易に取り外せることが重要ですが、現代のスマートフォンや電気シェーバーなどは耐水性をもたせるためや安全性の観点から電池が容易に取り外せない密閉構造となっており、取り外すことが困難となっています。

取扱い説明書などに製品廃棄時の電池の取り外し方法を記載しているようですが、どれだけの人が廃棄時に取り外すのでしょうか。

また、回収時に重要となるのが使用する製品にどんな電池が使われているかですが、ガイドラインでは、下図の表示を例に挙げています。製品や事業者によってバラバラで統一感がないため、誰が見てもわかるよう表示を議論すべきではないでしょうか。

この点について、委員の先生から表示を統一することや発火の危険性によって色で可視化するなどの対策を講じてはどうかとの意見がありました。

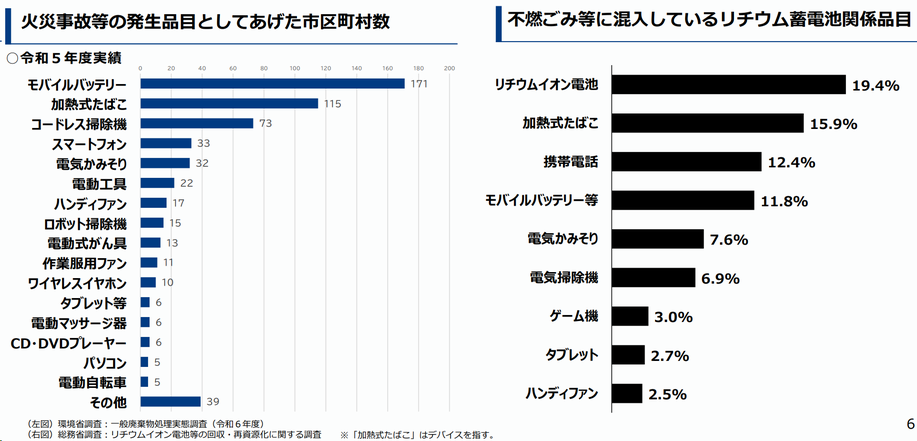

環境省の調査では、リサイクル現場等における火災事故等の発生品目のベスト3は、モバイルバッテリー、加熱式たばこ、コードレス掃除機です。また、不燃ごみ等に混入しているものとして、リチウムイオン電池、加熱式タバコ、携帯電話です。よって、これらの製品のメーカーによる製品構造や表示の改革、消費者をメインに回収の周知などを実施する必要がありそうです。

自治体のごみ処理施設において、リチウムイオン電池などが原因となる火災事故が各地で頻発し、ごみ処理の停滞を招いています。このような事態を未然に防ぐためにも、環境省、経済産業省には、リチウムイオン電池等の速やかな回収スキームの構築が強く望まれます。