産廃の各種許可に関する統計が公表されました

環境省から産廃の各種許可に関する統計が公表されました。毎年、環境省から各都道府県、政令市に施行状況調査があり、その調査内容をまとめて公表している資料になります。

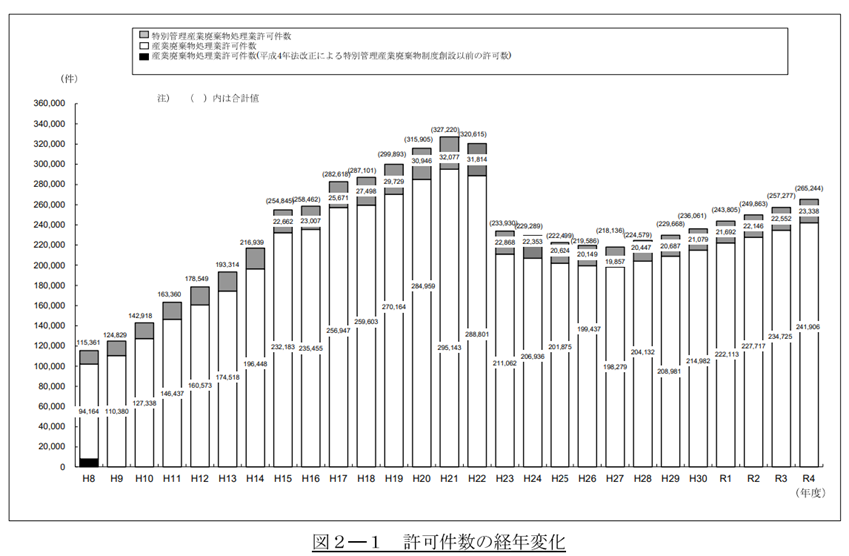

| 1.産業廃棄物処理施設の設置状況(令和5年4月1日現在) ・中間処理施設数 19,609件 (対前年 195件増) ・最終処分場数 1,551件 (対前年 17件減) 2.産業廃棄物処理業の許可の状況(令和5年4月1日現在) ・産業廃棄物処理業の許可件数 241,906件 (対前年7,181件増) ・特別管理産業廃棄物処理業の許可件数 23,338件 (対前年 786件増) 【出典】2024年3月27日 環境省 報道発表資料「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和4年度実績等)について」 |

まずは、産廃処理施設についてですが、対前年比で中間処理施設数は増加しているのに対し、最終処分場は減少しております。この結果は、中間処理施設に比べ、最終処分場を設置することが難しくなっていることを反映していると考えられます。現に、最終処分場設置の報道を見ると地元調整において難航している事業者が多数見受けられます。

次に産廃処理業者(収集運搬、処分業者)の数ですが、前年比で7,000件ほど増加しており、次のグラフに示すように平成27年から事業者の数は増加の一途をたどっています。これは比較的参入障壁の低い収集運搬業者の増加によるものが大きいと考えられます。

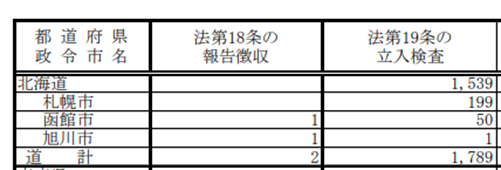

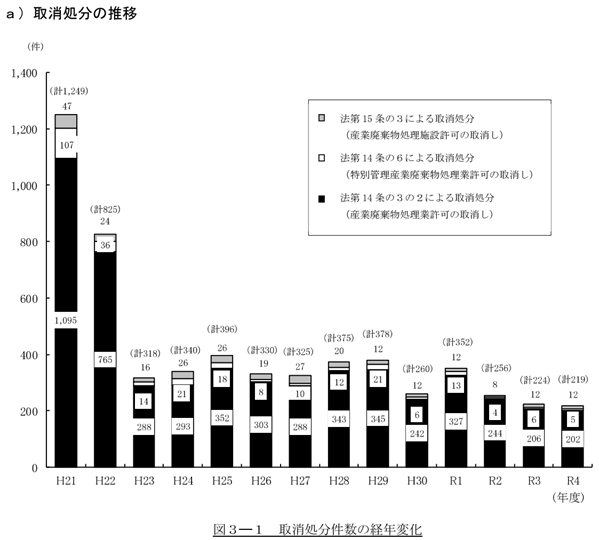

| 3.行政処分等の状況(令和4年度実績) (1)立入検査等 ・報告徴収の件数(法第18条) 5,065件 (対前年度 299件減) ・立入検査の件数(法第19条) 191,063件 (対前年度 1,206件増) (2)行政処分 ・産業廃棄物処理業の許可取消し等の件数 (法第14条の3及び法第14条の3の2) 230件 (対前年度 11件減) ・産業廃棄物処理施設の設置許可取消し等の件数 (法第15条の2の7及び法第15条の3) 29件 (対前年度 1件増) 【出典】2024年3月27日 環境省 報道発表資料「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和4年度実績等)について」 |

行政処分等の状況ですが、行政の立入検査数は大幅に増えています。このうち、約37%の事業者に対して報告徴収が行われていると考えられます。

報告徴収、立入検査のうち、道内の状況を確認すると、1,539件の立入検査数でした。道庁許可業者のうち収集運搬業者(積替保管あり)と処分業者を合せた数は1,107件であるため、全ての事業者に必ず1度は立入検査を行っている計算になります。

北海道庁の立入検査の傾向は、許可申請時はもちろんのこと、抜き打ちでの立入検査が一定程度あると認識しています。通常時の稼働でも常に気を引き締めて操業することが望まれます。

産廃処理業の許可取消しに関しては前年比11件減となっています。毎年、欠格要件該当による取消処分が一定程度あるため取消処分がなくなることはないと言えます。逆に、行政が積極的に許可業者を取消処分にしない限り、大幅に増加することもないと言えるでしょう。

| 4.広域認定業者による産業廃棄物の回収等に関する状況(令和4年度実績) ・広域認定業者による産業廃棄物の回収量 739,384t (対前年度 24,125 t 増) ・再生利用認定業者による産業廃棄物の再生利用量 64,557t (対前年度 8,307 t 減) 5.産業廃棄物の最終処分場の残存容量等について(令和5年4月1日現在) ・最終処分場の残存容量 18,063万㎥(対前年 304万㎥増) ・最終処分場の残余年数 20.0年 (対前年 0.1年減) 【出典】2024年3月27日 環境省 報道発表資料「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和4年度実績等)について」 |

広域認定業者による回収量は、増加傾向にありますが、再生利用認定業者による再生利用量については減少しています。広域認定業者によって産業廃棄物が回収され適切な処理がされることは望ましいですが、再生利用量が減少しているのは残念ですが、特定の廃棄物の排出量が令和4年度は少なかったためとも考えられますので、特に気にすることもないように思います。

産業廃棄物の最終処分場の残存容量等についてですが、容量は対前年304万㎥増加し、残余年数は対前年0.1年減と若干の減少となっています。最終処分場は、インフラとして重要な施設であることは間違いありませんが、新たに建設するには相当な労力と資金を要します。最終処分量が増えないよう、燃え殻等の発生を抑制するとともに、製造業者は設計段階からリサイクルできる製品の製造に心がける必要があるでしょう。